衡阳县静云锰矿2014年检

湖南省衡阳县静云矿区锰矿

详查工作总结

湖南省地质矿产勘查开发局四一七队

二○一四年十二月

湖南省衡阳县静云矿区锰矿

详查工作总结

编 写:王白石 陈章生 刘曦

制 图:徐峰嵘 王白石 李涵

审 核: 刘昌福

总工程师: 吴志华

队 长:孟德保

湖南省地质矿产勘查开发局四一七队

二○一四年十二月

目 录

1. 绪 论

1.1 工作目的任务

1.2 位置交通

1.3 自然地理与经济概况

1.4 以往地质工作评述

1.5 本次地质勘查工作情况

2. 区域地质及矿区地质

2.1 区域地质

2.2 矿区地质

3. 矿床地质

3.1 矿床地质特征

3.2 矿石质量、类型:

3.3 顶、底板岩性特征

3.5 矿床成因类型

4. 矿床开采技术条件

4.1 水文地质条件

4.2 工程地质条件

4.3 环境地质条件

5. 取得成果及下步工作安排

5.1 取得成果

5.2 下步工作安排

附 图

顺序号 | 图 名 | 比例尺 |

1 | 湖南省衡阳县静云矿区锰矿地形地质 | 1:5000 |

1. 绪 论

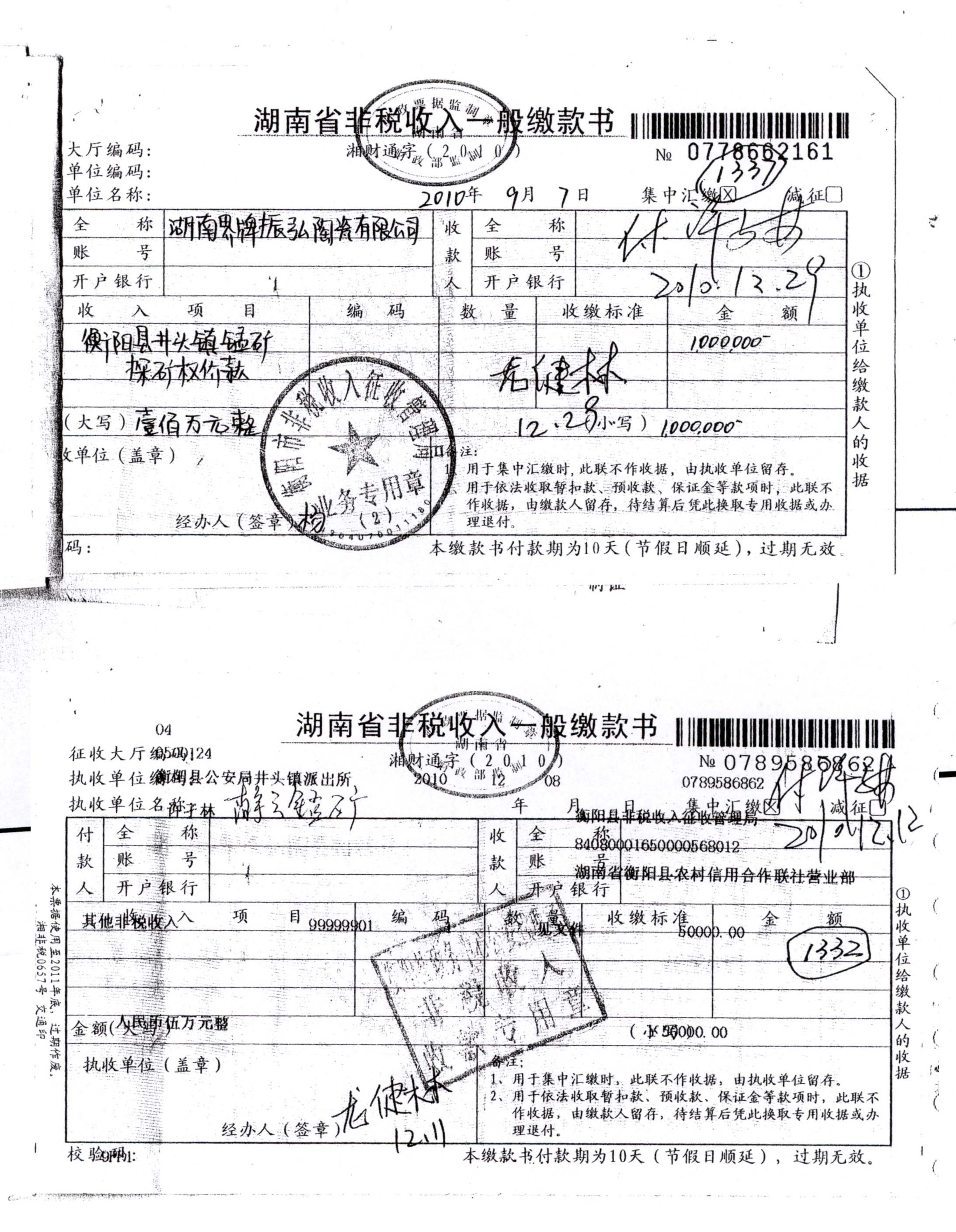

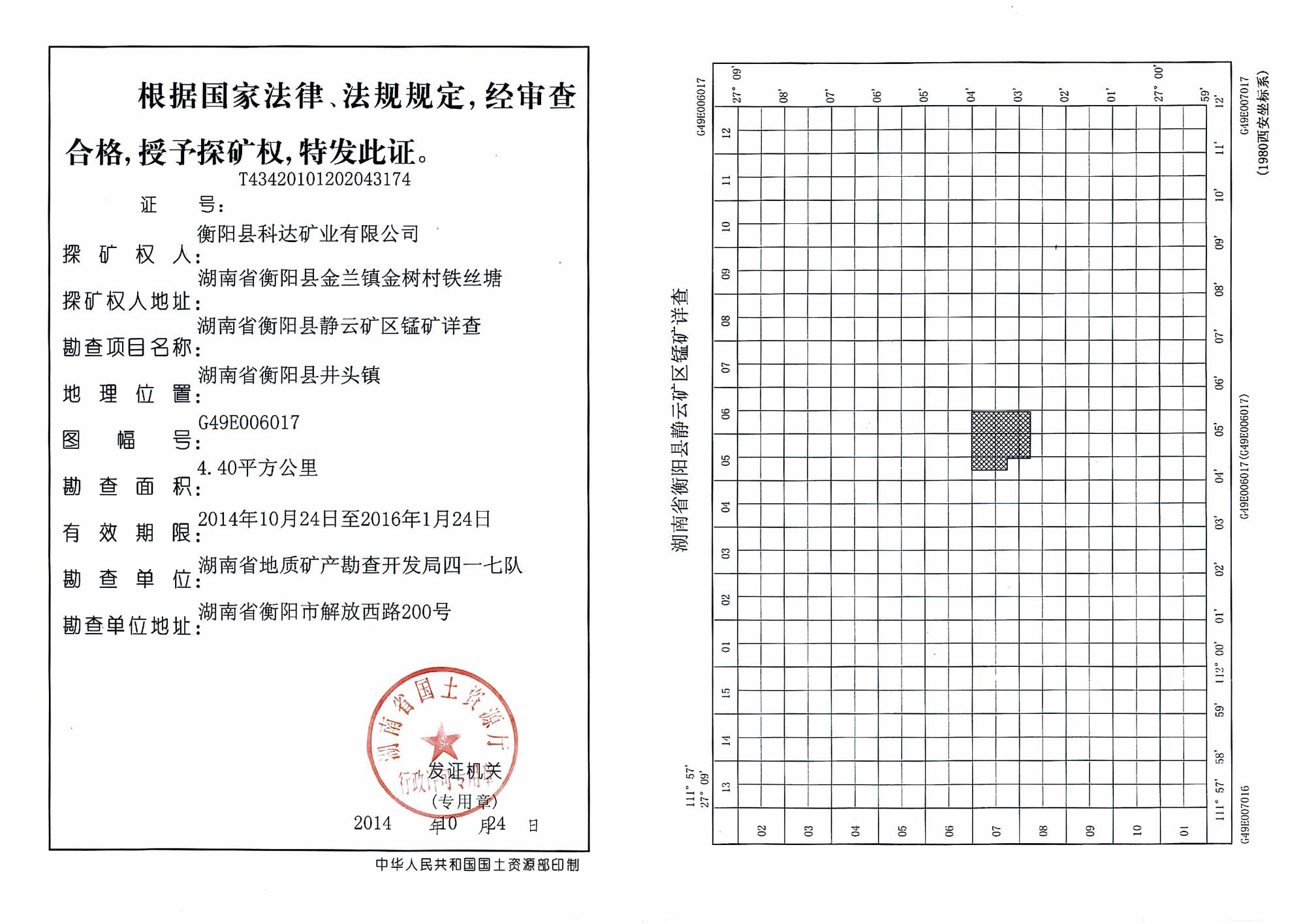

“湖南省衡阳县静云矿区锰矿”项目原探矿权人为: 湖南省界牌振弘陶瓷有限公司。该项目是2010年8月湖南省界牌振弘陶瓷有限公司以“招、拍、挂”方式,出资105万元竟得“湖南省衡阳县井头镇静云锰矿”探矿权。探矿权证号T43420101202043174,有效期限2010年12月23日~2013年12月22日;2013年普查工作已完成,于2014年1月办理探矿权变更手续,项目名称为:湖南省衡阳县静云矿区锰矿详查,探矿证号:T43420101202043174,有效期限2014年1月24日~2016年1月24日。2014年10月经省厅同意该探矿权转让至衡阳县科达矿业有限公司,办理了转让申请登记,探矿权有效期限:2014年10月24日至2016年1月24日。

该探矿权区位于湖南省衡阳县290°方位30千米,行政区划隶属衡阳县井头镇。矿区地理坐标为(西安80):东经112°04′13″ ~112°05′28″;北纬27°02′45″~27°04′00″,由6个拐点圈定,探矿权范围拐点地理坐标见表1,面积4.4km2。

静云矿区锰矿探矿权范围拐点坐标 表1

序号 | 西安80坐标 | |||

经度 | 纬度 | X | Y | |

1 | 112°04′13″ | 27°04′00″ | 2995469.88 | 37606171.28 |

2 | 112°05′28″ | 27°04′00″ | 2995487.62 | 37608238.09 |

3 | 112°05′28″ | 27°02′45″ | 2993178.95 | 37608258.09 |

4 | 112°04′28″ | 27°02′45″ | 2993164.74 | 37606604.34 |

5 | 112°04′28″ | 27°03′15″ | 2994088.20 | 37606596.46 |

6 | 112°04′13″ | 27°03′15″ | 2994084.68 | 37606183.05 |

1.1 工作目的任务

1.2.1 勘查目的

在前期普查地质工作的基础上,利用地表工程、钻探工程、地质测量手段和方法进行系统的工作和取样,提高研究程度和工程控制程度,基本查明矿体的形态、产状及规模和矿石质量情况;基本查明矿床开采技术条件和矿石加工技术性能,基本查明区内332+333资源储量,使矿区勘查程度达到详查,为矿山探转采提供依据。

1.2.2 勘查任务

本次勘查工作的任务是:

⑴在探矿权区范围内通过1:2000地质测量、钻探、槽探等方法和手段及系统采样工程、水工环地质测量,基本查明工作区内的地层、构造、矿体分布范围及特征,基本查明水、工、环地质特征及其现状;

⑵对矿体选择富矿地段(按Ⅲ勘探类型)采用100m(走向距)×100m(倾向距)的工程间距,用钻探进行中深部控制,提高控制程度,基本查明矿体深部形态、产状、规模和矿石质量变化情况,探求一定的332资源量,其余地段探求333资源量;

⑶选择2个钻孔进行详细水文地质试验,基本查明矿床开采技术条件及其对未来矿床开采的影响进行评价;

⑷对矿石的加工选冶性能进行初步研究或对比邻近同类矿床,并进行概略经济评价;

⑸提交《湖南省衡阳县静云矿区锰矿详查报告》。

1.2 位置交通

矿区位于衡阳县290°方位30千米,行政区划隶属衡阳县井头镇。交通方便,矿区内有村级公路南通井头镇,北至金兰镇,各镇均有县道、省道通往衡阳县、邵东县城(见图1-1)。

图1-1 矿区交通位置图

1.3 自然地理与经济概况

1.3.1自然地理

(1)地形地貌

矿区地貌属低山丘陵区,地形总趋势为一南北走向山谷,南高北低;矿体位于山涧谷地及东面山坡上,东西两面山坡沟谷发育;最高点位于矿区东部架木园南东约400m处,海拔标高606m,最低点位于矿区北西侧溪沟,海拔标高约268.4m,绝对高差328m,区内一般标高300-450m,相对高差一般为100-150m。地形陡峭,切割深,地形坡度一般25°~40°。矿区内沟谷切割较深,呈“V”字形,纵坡降10-20°,属构造侵蚀低山地貌。山地植被发育,灌木丛生,通行、通视困难,不便于地质工作的开展。矿区内地表水系主要有谷间溪流自南向北流入蒸水河,常年水流不断;东西两面山坡水流近东西向汇入谷沟中,无积水洼地;其流量因季节变化而变化。

(2)气象

矿区属亚热带季风性湿润气候区,四季分明,雨量充沛。根据衡阳县气象站1960-2000年气象资料,历年平均降水量为1439.mm,年最大降水量为1989.7mm(1971年),日最大降水量174mm(1960年6月14日),年平均降雨天数达123天,全年降水量多集中在3-6月,占年降水量的55%;历年平均蒸发量为1497.2mm,历年平均相对湿度为80%,历年平均气温18.1°C,极端最高气温40.8°C,(1971年7月21日),极端最低气温-6.8°C(1972年2月9日)。无霜期270天。夏季东南风,冬季西北风,风力一般小于7级。

(3)地震

据衡阳市地震局资料,矿区属弱震区。

根据国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》(GB18386-2001),矿区内地震动峰值加速度а<0.05g(相当于地震基本烈度<Ⅵ度),地震动反应谱特征周期T为0.35S。

1.3.2经济概况

区内居民为汉族,居民多经营农业、林业。主要农作物为水稻,林业以楠竹、杉树为主,附近有林场。人多田少,劳动力较充足,多数年轻人外出务工,地方经济相对贫困。区内水、电、路基础设施条件较好。地表水丰富,有小溪自南向北流入蒸水,工农业用水及饮用水较方便。区内已完成农电改造,照明和工业用电有保障。

1.4 以往地质工作评述

1.4.1 基础地质工作

20世纪70年代湖南省地质局区调队开展衡阳幅1∶20万地质测量,对区内地质、矿产进行了全面调查,为其后的各项地质工作奠定了基础。

1978-1980年湖南省地质局物探队,编制了全省1∶50万重力布格异常图;其后又开展了1∶20万水系沉积物测量,并编制地球化学找矿远景区推断图及其说明书。

基础地质工作为本区建立了区域地层、构造、岩浆岩、地球物理及地球化学背景等基本框架,对区内成矿地质条件、成矿规律及找矿标志进行了初步总结和研究,为区域找矿提供了依据。

1.4.2 矿产地质勘查工作

2001年前矿区未开展矿产地质调查工作。矿产勘查工作程度较低,2002年-2009年当地居民对地表氧化锰矿进行了乱采乱挖。

我队于2011年6月进入矿区开展野外普查工作,于2013年9月结束野外普查工作并提交普查工作总结。

1.5 本次地质勘查工作情况

我队项目组于2014年1月至2014年10月完成详查野外工作,本次详查完成实物工作量见表1-1。

完成主要工作量表 表1-1

序号 | 工作项目 | 单位 | 总工作量 | 完成工作量 |

| 备注 |

1 | 1/2千地形测量 | Km2 | 2.40 | 4.40 |

|

Z |

2 | 1/2千地质测量 | Km2 | 4.40 | 4.40 |

| |

3 | 1/1千地质剖面测量 | Km | 3.00 | 1.86 |

| |

4 | 1/1千剖面线测量 | Km | 3.0 | 8.3 |

| |

5 | 钻探 | m | 1300 | 1486.8 |

| |

6 | 槽探 | m3 | 800 | 500 |

| |

7 | 化学样(Mn、TFe、P、CaO、MgO、Al2O3、SiO2、烧失量) | 个 | 100 | 53 |

| |

8 | 小重体样 | 个 | 30 | 30 |

| |

9 | 组合样 | 件 | 10 | 10 |

| |

10 | 化学全分析样 | 件 | 5 | 5 |

| |

11 | 光谱样 | 个 |

|

|

| |

12 | 岩矿样 | 个 | 10 | 12 |

| |

13 | 选矿样 | 个 |

|

|

| |

14 | 工程点测量 | 个 | 50 | 55 |

| |

15 | 控制测量 | 个 | 4 | 4 |

| |

16 | 1/2水、工、环地质测量 | km2 | 4.40 | 4.40 |

| |

17 | 勘探兼水文地质钻探 | m/孔 | 260/2 | 253 |

| |

18 | 抽水试验 | 层/孔 | 2 | 2 |

| |

19 | 取水样及水质分析 | 件 | 4 | 4 |

| |

20 | 取岩石物理力学样及测试 | 组 | 3 | 3 |

|

通过上述工作取得了较好的找矿成果。

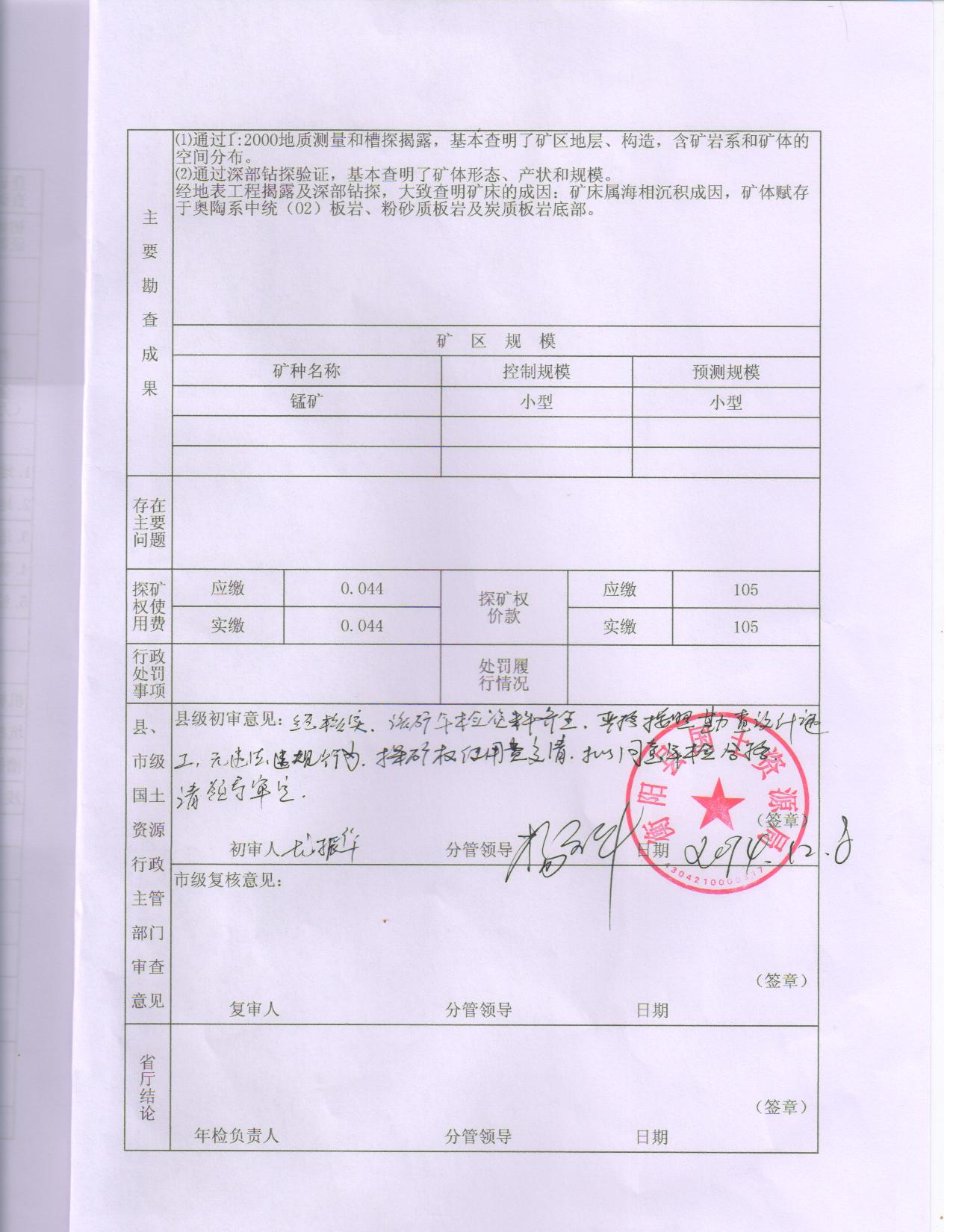

⑴通过1:2000地质测量和槽探揭露,基本查明了矿区地层、构造,含矿岩系和矿体的空间分布。

⑵通过深部钻探验证,基本查明了矿体形态、产状和规模。

经地表工程揭露及深部钻探,大致查明矿床的成因:矿床属海相沉积成因,矿体赋存于奥陶系中统(O2)板岩、粉砂质板岩及炭质板岩底部。位于北东走向一向斜构造内,地表露头为一条沿南西~北东向地层界线,矿体受地层及褶皱形态的控制,倾向南东、南西向展布,北东高,南西低。揭露顶板岩层厚度相差约150米,露头及揭露底板岩性为硅化砂质板岩夹板岩、硅化砂岩,见风化剥蚀痕迹,(与矿层呈小角度或局部与矿层呈假整合接触关系)。

矿石自然类型为碳酸锰矿石,平均品位为19.72%,矿石工业类型为低磷、低铁电解锰矿石。近地表约20m为小量氧化锰矿(软锰矿),0~5m具富集作用。氧化带深度具过渡性。

2. 区域地质及矿区地质

2.1 区域地质

本区处于衡阳盆地北西角外缘,祁阳山字型构造脊柱北侧,关帝庙穹窿构造北侧,穹窿中央为关帝庙花岗岩体侵入,边缘由板溪群~志留系等老地层围绕,区内褶皱及断裂构造发育,见图2-1。

2.1.1地层

区域内出露地层主要有第四系(Qh)、奥陶系中统(O2)、奥陶系下统(O1)、寒武系上统(∈1-3)、寒武系中下统(∈1-2)、震旦系上统(Zb)。现分述如下:

⑴、第四系(Qh):

灰色、灰黄色、灰黑色粘土、亚粘土、亚砂土及砂砾石,分布于山涧沟谷之中,厚度0-3m。

⑵、奥陶系中统(O2): 下部以青灰色~黑色硅化砂质板岩、硅化砂岩为主,中部以板岩、粉砂质板岩与含炭质板岩互层,上部为浅灰绿色薄层状粉砂质板岩、板岩夹青灰色硅化砂质板岩。总厚大于380米。

⑶、奥陶系下统(O1):

分布于矿区西南部,为浅黄色、浅灰-灰色,黄绿色板岩、粉砂质板岩。厚度不详。

⑷、寒武系上统(∈1-3):

上部为灰-灰黑色粉砂质板岩夹含泥质灰岩,下部灰-灰黑色炭质板岩、含炭质板岩夹板岩,粉砂质板岩及板状页岩,厚度不详。

⒂、寒武系中下统(∈1-2):

为黑色、灰黑色炭质板岩含炭质板岩夹扳岩、粉砂质板岩及板状页岩,中部夹黑-褐黑色石煤层、含磷结核石煤层,下部夹硅质板岩、含炭质硅质板岩,厚度不详。

⒃、震旦系上统(Zb):

上部为灰黑色、黑色薄层状硅质岩,夹微层状炭质板岩。中部为灰白色薄层状硅质岩。下部以薄层状炭质板岩为主,夹砂质板岩、薄层状炭质板岩、粘土质板岩和白云岩或灰岩透镜体,层厚50-75m。

2.1.2.构造

区内基底构造主要有郴州—邵阳北西向基底断裂带。盖层构造受祁阳山字型构造影响,区域内褶皱、倒转褶皱发育,轴向北东。断裂以北东走向为主。

2.1.3岩浆岩(γ51-a)

区内岩浆岩主要为关帝庙岩体,呈北西西向的椭圆形岩基产出,出露面积约260km2。岩体中部为斑状黑云母花岗岩和中粗粒二长花岗岩(γ51-a),周边为中细粒—细粒二长花岗岩,主要矿物组分由石英、斜长石、钛铁矿等组成,属印支期侵入的岩体。脉岩主要有云煌岩、细粒花岗岩、拉斑玄武岩脉等。

2.1.4区域矿产

区内矿产丰富,矿种以铁、铅、锌、金、钒、锰等为主,其中大中型矿床5处,小型矿床10余处。主要有祁东铁矿、清水塘铅锌多金属矿、礼梓钒矿、大云金矿等。锰矿主要分布于奥陶纪中统,由海相沉积成因,受沉积环境的控制。本层位含矿岩系主要是板岩、炭质板岩、硅质板岩夹铁锰矿层。

2.2 矿区地质

2.2.1. 地层

普查区位于关帝庙岩体北外接触带。出露地层仅有奥陶系中统(O2)、第四系(Qh)地层。

本区第四系(Qh)地层以残坡积物为主,分布在山顶、山涧坡地,沟谷中,浅灰黄色至灰褐色,成份为粘土夹大量板岩、砂质板岩碎块,碎石棱角状,大小不等,砂岩碎块较坚硬,粉砂质板岩质软易破碎,含量占约20~65%,厚约0.5~20m,宽谷及台地为种植土或耕地。

奥陶系中统(O2): 地层从下至上可划分为四岩性段:

⑴ O2-1:青灰色~黑色硅化砂质板岩、硅化砂岩为主,夹薄~厚层粉砂质板岩、板岩,总厚大于150 m,以锰矿层露头为界,分布于矿区北西部;

⑵ O2-2:锰矿层:岩矿鉴定结果,矿区锰主要以钙菱锰矿、锰方解石及锰以类质同象形式存在于碳酸盐矿物中组成,脉石矿物主要为方解石、白云石、石英及粘土矿物,或与硅质岩、炭质板岩互为薄层或小透镜体,厚0.2~2.5m;分布于探矿权及工程控制范围内;

⑶ O2-3:含炭质板岩,厚10~30m,为矿体直接顶板,与矿层厚呈正相关关系,但在北东部未见矿钻孔中含炭质板岩与板岩、粉砂质板岩互为薄层,或呈条带状,炭质含量也较低,在各钻孔中均能见到。于地表由于风氧化作用,难以见到标志层;

⑷ O2-4:浅灰绿色薄层状粉砂质板岩、板岩夹青灰色硅化砂质板岩,总厚大于120m,以锰矿层露头为界,分布于矿区东南部。

2.2.2. 构造

普查区内褶皱、扭曲、断裂、岩石节理裂隙较发育,岩石产状多变。

褶皱:矿区中部发育一轴向为南西~北东走向的向斜,称人亭~架木园向斜,位于向斜北东尾端,北东往架木园方向为向斜仰起端,南西往人亭方向为向斜倾伏端。

向斜北西翼岩性以锰矿层露头为界,出露地层为奥陶系下段地层(O2-1),主要为薄~厚层状青灰色~黑色硅化砂质板岩、硅化砂岩为主,夹薄~厚层状青灰色粉砂质板岩、板岩,倾向南、南东,倾角35~80°。

向斜南东翼地层为奥陶系上段地层(O2-4),岩性以薄层状浅灰绿色粉砂质板岩、板岩为主,夹青灰色硅化砂质板岩,倾向北、北西,倾角35~70°。多数倾角为50~70°。

向斜核部地层为奥陶系上段地层(O2-4),岩性为浅灰绿色板岩夹薄层粉砂质板岩、砂质板岩,架木园仰起端地层产状较平缓,人亭倾伏端地层产状较陡且扭曲发育。

断层:矿区中部发育一条较大规模的F1逆断层,地表显示为一条冲沟,走向近东西向,倾向南,地表显示断层倾角较陡,约55~70°,错距约40~60米,破碎带宽度不明显,断层北盘即下盘地层产状为35~45°,断层南盘即上盘地层产状为10~20°。其它南北向、北东向小断裂发育,地表尚不明显。

扭曲、小断裂、层间裂隙:区内岩层扭曲、小断裂及层间裂隙发育,岩石产状变化较大,多见1~50cm宽硅化石英岩(脉)不规则发育,呈分支复合、交叉、尖灭再现。

2.2.3 岩浆岩

普查区南侧3千米为关帝庙花岗岩侵入体,普查区内未见岩体及岩脉出露。

3. 矿床地质

3.1 矿床地质特征

矿体形态、产状、规模

本区锰矿床赋存于奥陶系中统含炭质板岩下部,属海相沉积型层状矿床,矿体受地层及褶皱形态控制。矿层厚0.2~2.5m,沿走向及倾向较为稳定,但受扭曲及小断裂构造破坏,局部呈鸡窝状或透镜状。

矿层于地表出露于矿区中西部,走向约50°,长约1200m,厚0.5-2.5 m,倾向南、南东,北东部受断层影响,倾角20~45°,西南部倾角45~60°。地表工程由BT901、TC502、TC001、BT2、XD1、XD2、BT3、TC801、BT802控制,深部钻探由ZK001、ZK002、ZK301、ZK501、ZK401、ZK901、ZK502、ZK附201、ZK402及ZK801控制。

矿体分布于向斜构造内:地表控制长约1200m,厚0.5-2.5 m,矿层较厚、稳定且品位较高,近地表为氧化锰矿体;

北东部由8线剖面控制,位于架木园方向为向斜仰起端,矿层埋藏较浅、品位低、矿层变薄,由于扭曲发育,矿体呈似层状、鸡窝状(见地质点照片D003-2),矿体厚0.20-2.5m,平均厚0.93m。局部矿层也呈条带状与硅化砂质板岩或炭质板岩互成薄层夹层产出。控制倾向延伸约50~100m,底板岩性为硅化砂质板岩夹薄层粉砂质板岩,顶板岩性主要为粉砂质板岩、板岩与硅化砂岩呈互层,直接顶板含炭质板岩厚约3~5m、间接顶板板岩厚约30~50m。具体控制钻孔有ZK801、ZK1001、ZK401、ZK402;

西南部由9线、5线剖面控制,位于人亭、塘边屋方向为向斜倾伏端,矿层埋藏较深、品位高、矿层变厚,层厚稳定,控制倾向延伸约600~700m;底板岩性为硅化砂质板岩夹薄层粉砂质板岩,顶板地层岩性以板岩为主,直接顶板含炭质板岩厚约20~30m、间接顶板板岩厚约80~200m。具体控制钻孔有ZK502、ZK501、ZK901。

板岩及炭质板岩中均可见呈团块星点状黄铁矿颗粒,底板岩性为硅化砂岩夹薄层粉砂质板岩。

北东角与西南部顶板板岩厚相差约150m,矿层厚度、稳定性、矿石品位及炭质板岩厚度与上覆板岩厚度呈正相关关系。

由于构造裂隙及层间裂隙发育,可在近矿破碎带或层间破碎带内见到薄层脉状氧化锰矿颗粒,一般厚0.5~10cm,延伸不大。一般3~5m左右。

氧化锰矿(锰帽)

矿层于地表为氧化锰矿(锰帽),氧化锰矿与原生矿大致界线于地表向下平均斜深约20米,呈过渡关系,近地表约5m左右氧化矿具有淋滤富集作用,氧化锰含量为15~46.75%。向下则接近原生矿含量。

3.2 矿石质量、类型:

3.2.1、原生矿石

以岩矿鉴定结果,矿区锰主要以钙菱锰矿、锰方解石及锰以类质同象形式存在于碳酸盐矿物中组成,脉石矿物主要由方解石、白云石、石英及粘土矿物组成,伴生星点状黄铁矿颗粒,矿石多呈浅灰白色,局部矿石呈条带状浅粉红色,具变晶及球粒状结构,块状或条带状构造。具硅化变质,粘土矿物及围岩见绿泥石化。矿层厚0.2~2.5m,经化学分析, Mn品位10.75-28.26%。矿区平均品位19.72%。TFe:1.30-8.40%,平均3.01%,P:0.038-0.130%,平均0.08%, Si02:6.69-46.11%,平均24.01%,烧失量15.23-30.11%,平均26.42%。Mn/ TFe 7.131, p/ Mn 0.0036。由分析结果看出,矿体有害杂质含量较低,为含锰碳酸盐电解锰矿石。

3.2.2、表生矿石(氧化锰矿)

软锰矿:矿石呈烟黑色,隐晶质结构,多孔松散块状,硬度低,易污手,部分孔中残存少量粘土矿物、石英微颗粒。经淋滤富集作用,局部含量高达46.75%。因地貌及产状不同,各地段淋滤富集作用不均,只局部少量为可采较好的氧化锰矿石。

综合矿区矿石组分变化特征,有害组分P含量较低,根据矿有益组分分布,Mn、Fe含量成反相关变化。

3.3 顶、底板岩性特征

3.3.1、顶板岩性:

直接顶板为炭质板岩、炭质粉砂质板岩组成,黑色,厚约10~30m。靠近地表0~50m,由于风氧化作用,地下水浸泡等,岩质较软、脆,易于垮塌。间接顶板为板岩、粉砂质板岩及硅化砂岩与粉砂质板岩互层,岩石较为坚硬、稳定。但要注意埋藏较浅且受断裂破碎带影响及地下水发育地段的多种破坏因素。

3.3.2、底板岩性:

地表揭露为硅化砂岩、粉砂岩。

在多个钻孔揭露中见0.5~2.0m厚黄色泥岩。成分为泥质,质软。间接底板为硅化中细粒砂岩或夹薄层板岩。在部分钻孔中直接底板为硅化砂岩夹薄层板岩。

3.5 矿床成因类型

本区矿体产于奥陶系中统(02)炭质板岩、硅质板岩底部,矿体赋存严格受地层和向斜构造的控制,属浅海相碎屑沉积型锰矿床。

找矿前景分析:勘查区西南部找矿前景较好;勘查区北东部为向斜翅起尾端,BT802、ZK401、ZK402孔见矿层变薄且品位较低,ZK1001、ZK801、ZK1602孔施工结果未见矿,并在相应地层界线附近未见到氧化锰出露,初步判断,勘查区北东部找矿前景不理想;勘查区东南部由ZK附201、ZK503孔未见矿,尚需施工钻孔进行探索。

4. 矿床开采技术条件

4.1 水文地质条件

4.1.1、地形地貌

矿区位于关帝庙岩体北外接触带,地貌上属侵蚀构造浅变质岩低山地貌。区内地形总趋势为南高北低、,最高点位于矿区东侧山峰,海拔标高606m,最低点位于矿区北侧溪沟,海拔标高约268.4m,为矿区侵蚀基准面。区内海拔标高一般为300~500m,比高一般70~150m。区内山脊走向以近SN走向或近EW走向为主,E部和W部山脉形成天然分水岭,沿分水岭两侧,山坡陡峻,冲沟发育,地形切割较深,沟谷呈“V”字型,山坡坡度一般大于30°,有利于自然排水,坡面及山顶植被发育。

4.1.2、气象水文

矿区属亚热带季风性湿润气候区,四季分明,雨景充沛。根据衡阳县气象站1990~2010年气象资料,历年平均降水量为1439.mm,年最大降水量为1989.7mm(1971年),日最大降水量174mm(1960年6月14日),年平均降雨天数达123天,全年降水量多集中在3~6月,占年降水量的55%;历年平均蒸发量为1497.2mm,历年平均相对湿度为80%,历年平均气温18.1°C,极端最高气温40.8°C,(1971年7月21日),极端最低气温-6.8°C(1972年2月9日),无霜期270天,夏季东南风,冬季西北风,风力一般小于7级。

矿区内地表水系不发育,地表水体主要为池塘水及小溪水。池塘水体小,其对矿床充水影响小;区内溪沟主要位于矿区西侧,其呈SN走向穿越矿区,水流由南向北流经矿区,并从矿体上部流过。矿区溪沟主要受大气降雨补给,动态变化无常,水量具季节性,久旱时水量小,暴雨后流量猛增,一般流量为3~30L/s,最大时达500L/s。小溪水对矿床充水有一定影响。

4.1.3、岩层富水性

矿区内出露地层仅为第四系(Q)及奥陶系中统(O2)。各地层含水性如下:

①第四系(Q)

主要分布于矿区西部冲沟,系残坡积层,岩性为粘土、粉质粘土、含碎石粘土,厚度一般0.50~20.00m。该层厚度变化大,结构松散,一般透水而不含水。

②奥陶系中统(O2)

分布于矿区大面积范围,岩性以薄~厚层状青灰色~黑色硅化砂质板岩、硅化砂岩、灰绿色粉砂质板岩、板岩、炭质板岩为主,是矿区主要岩层,也是矿体顶、底板围岩。该层浅部岩石风化强度大,风化裂隙十分发育,岩石呈黄褐色,含风化裂隙水,主要是强~中风化带裂隙和构造节理含水,含水层深度一般5~30m,部分钻孔遇风化节理裂隙有漏水现象。在坑道中沿节理裂隙滴水或淋水,坑道流量为0.014L/s,在沟谷切割较深的山坡或谷底局部见有泉水出露,泉流量一般<1.0L/s,富水性弱,系潜水,在山坡坡脚及冲沟风化壳较厚地段,水位具承压性,据钻孔资料,岩石风化带发育在当地侵蚀基准面以上,风化裂隙水赋存于风化裂隙带中,风化裂隙带以下,岩石新鲜完整,呈深灰色,以平直的构造节理为主,节理面闭合,不含水,为相对隔水层。

4.1.4、断层富水性

矿区内断层较发育,仅矿区中部发育F1断层,该断层出露长度约1.75km,走向近EW,倾向S,倾角较陡,约55~70°,系逆断层。根据野外调查情况,断层两侧未见大流量的井、泉水点,根据钻孔揭露情况,断层破碎带内岩性为碎裂状砂质板岩及硅化砂岩,岩石中发育1~50cm不规则硅化石英岩(脉),钻孔揭穿断层破碎带后,钻孔动水位未见明显的变化,说明断层导水性和富水性弱。

矿区内地表水不发育,地下水含水层主要为风化裂隙水含水层,其富水性弱,矿区断裂构造虽较发育,但构造破碎带富水性弱。矿区内主要矿体位于当地侵蚀基准面以下,矿床充水主要因素为大气降水、地表小溪水和风化裂隙水,矿床属以风化裂隙水和地表小溪水充水为主的水文地质条件简单类型。

4.2 工程地质条件

4.2.1、工程地质岩组划分及特征

矿区出露地层仅为第四系(Q)、奥陶系中统(O2)。

第四系(Q)系残坡积层,奥陶系中统(O2)主要由一套变质硅化砂质板岩、硅化砂岩、灰绿色粉砂质板岩、板岩、炭质板岩及锰矿层组成,根据岩性及其力学性质,矿区内共划分为四个工程地质岩组,各岩组特征叙述如下:

①松散土层工程地质岩组

分布于矿区西部冲沟及山坡表部,以残坡积层为主,岩性为粘土、粉质粘土,底部夹基岩碎块,厚0.5~20m。土层呈可~硬塑状,承载力特征值为150~250kPa,工程地质性能较好。

②软弱工程地质岩组

分布于锰矿层露头沿线,岩性为奥陶系中统(O2)炭质板岩、锰矿层,变余泥质结构,薄层状构造,岩石层(页)理发育,风化强度大,遇水浸泡易软化,岩石单轴饱和抗压强度小于15MPa,属软弱岩类,工程力学性能较差。

③半坚硬工程地质岩组

分布于锰矿层露头南侧,岩性为奥陶系中统(O2)灰绿色粉砂质板岩、板岩,岩石为变余泥质结构,板状构造,节理裂隙发育,岩石单轴饱和抗压强度为30~50MPa,属半坚硬岩类,工程力学性能较好。

④坚硬工程地质岩组

分布于锰矿层露头北侧,岩性为奥陶系中统(O2)硅化砂质板岩、硅化砂岩。变余砂状结构为主,薄~厚层状构造,岩石具硅化现象,坚硬致密,单轴饱和抗压强度大于60MPa,工程力学性能好。

4.2.2、工程地质评价

矿区范围内,地形地貌条件简单,地形有利于自然排水,地层岩性较复杂,地质构造较发育,岩石风化强度较大,节理、裂隙发育,矿区内以半坚硬浅变质板岩工程地质岩组为主,局部为软弱炭质板岩、锰矿层工程地质岩组和坚硬硅化砂质板岩、硅化砂岩工程地质岩组,矿体赋存于软弱炭质板岩工程地质岩组内,矿体直接顶底板岩石为炭质板岩、炭质粉砂质板岩,其稳固性较差,有可能产生冒落,其工程地质条件较差,易发生矿山工程地质问题,坑道需支护。

综上所述,矿区内工程地质条件属中等类型。

4.3 环境地质条件

4.3.1、地震

据衡阳市地震局资料,矿区属弱震区。

根据国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》(GB18386-2001),矿区内地震动峰值加速度а<0.05g(相当于地震基本烈度<Ⅵ度),地震动反应谱特征周期T为0.35S。

4.3.2、地表水与地下水环境质量

矿区内地表水主要为池塘水及小溪水,池塘水及小溪水主要用于农田灌溉;矿区内地下水主要为风化裂隙水。

通过调查,矿区内无其它矿山,区内地表水及地下水未受到工业污染。池塘(水库)水及小溪水来源于山涧泉水汇集,泉水水质相对较好,为当地居民主要饮用水源,矿区内水环质量较好。

4.3.3、矿山建设对地质环境的影响

①矿山排水对地下水的影响

矿区内地下水主要分布于奥陶系中统(O2)浅变质硅化砂质板岩、硅化砂岩、灰绿色粉砂质板岩、板岩风化裂隙中,未来矿山地下开采势必影响地下含水层,矿山长期抽排地下水,将使地下含水层水位下降,水量减少,并可能导致地下水资源枯竭,因该含水层富水性弱,非区域主要含水层,矿山排水对当地居民正常生产生活影响小,影响程度轻。

②矿山废水对地表水及地下水的影响

矿区地表水主要为小溪水;矿区地下水主要为风化带裂隙水。

本矿山主要矿体为锰矿,其主要有害成分为锰(Mn)、磷(P)、铁(Fe),采矿废水中主要成分为悬浮物(SS)及锰(Mn)、磷(P)、铁(Fe)等,矿山在生产过程中,矿山采矿废水排入小溪中,其对地表水有一定污染;矿区地下水主要为风化带裂隙水,其主要受大气降水及地表水补给,由于地表岩石节理裂隙发育,矿山废水易通过裂隙渗入地下含水层中,从而对地下水也可能造成污染影响。

③矿山废碴对环境的影响

矿山因当地居民乱采乱挖已产生较多废石,废石中含有锰(Mn)、磷(P)、铁(Fe)等有害成分,其淋浸水对地下水污染影响较重,此外,废石堆放占用土地资源,改变土地用途,对土地资源及土石环境产生了一定的影响,影响程度中等。

4.3.4、地质灾害的影响

本矿区矿体直接出露地表,未来矿山主要为地下开采,局部可露天开采,地下开采使矿体被采出,形成地下采空区,将破坏矿体上覆岩土体的原始应力平衡状态和地下水的动力条件,在上覆岩土层自重的作用下,易引发采空区地面变形破坏地质灾害;露天开采时,因矿体围多为浅变质岩系,岩石风化强度高,节理裂隙发育,采场边坡稳定性差,在暴雨及重力等因素作用下,易引发露采场边坡崩塌、滑坡地质灾害;此外,矿山开采产生大量的废碴,如堆放不当,也易引发崩塌及泥(废)石流地质灾害。

综上所述,矿区内地震基本烈度为小于Ⅵ度区,属弱震区,地壳区域稳定性较好;区内地表水及地下水环境质量较好。未来矿山开采将会破坏地下水的动力条件和地下岩(土)体的结构,并将可能产生地下水资源枯竭,矿山废水排放及废碴堆放也将破坏土地资源和土石环境,此外,未来开采可能引发露采场边坡崩塌、滑坡及采空区地面变形破坏、废石流等地质灾害,上述现象对地质环境影响程度较大,矿山环境地质条件属中等类型。

5. 取得成果及下步工作安排

5.1 取得成果

通过本次详查施工,基本查明了矿区地层、构造、矿体分布及其特征,基本查明了矿石有益、有害组分变化情况,矿石的结构构造,基本查明了矿区水、工、环地质特征,开发利用具有较好的经济效益和社会效益。通过本次工作,矿区基本上达到了详查工作程度。

5.2 下步工作安排

矿区详查野外工作已完成,现进行资料整理,准备矿区野外验收,提交矿区详查地质工作报告,为矿山开发利用提供可靠依据。

湖南省衡阳县静云矿区锰矿

详查工作总结

湖南省地质矿产勘查开发局四一七队

二○一四年十二月

湖南省衡阳县静云矿区锰矿

详查工作总结

编 写:王白石 陈章生 刘曦

制 图:徐峰嵘 王白石 李涵

审 核: 刘昌福

总工程师: 吴志华

队 长:孟德保

湖南省地质矿产勘查开发局四一七队

二○一四年十二月

目 录

1. 绪 论

1.1 工作目的任务

1.2 位置交通

1.3 自然地理与经济概况

1.4 以往地质工作评述

1.5 本次地质勘查工作情况

2. 区域地质及矿区地质

2.1 区域地质

2.2 矿区地质

3. 矿床地质

3.1 矿床地质特征

3.2 矿石质量、类型:

3.3 顶、底板岩性特征

3.5 矿床成因类型

4. 矿床开采技术条件

4.1 水文地质条件

4.2 工程地质条件

4.3 环境地质条件

5. 取得成果及下步工作安排

5.1 取得成果

5.2 下步工作安排

附 图

顺序号 | 图 名 | 比例尺 |

1 | 湖南省衡阳县静云矿区锰矿地形地质及工程图 | 1:5000 |

1. 绪 论

“湖南省衡阳县静云矿区锰矿”项目原探矿权人为: 湖南省界牌振弘陶瓷有限公司。该项目是2010年8月湖南省界牌振弘陶瓷有限公司以“招、拍、挂”方式,出资105万元竟得“湖南省衡阳县井头镇静云锰矿”探矿权。探矿权证号T43420101202043174,有效期限2010年12月23日~2013年12月22日;2013年普查工作已完成,于2014年1月办理探矿权变更手续,项目名称为:湖南省衡阳县静云矿区锰矿详查,探矿证号:T43420101202043174,有效期限2014年1月24日~2016年1月24日。2014年10月经省厅同意该探矿权转让至衡阳县科达矿业有限公司,办理了转让申请登记,探矿权有效期限:2014年10月24日至2016年1月24日。

该探矿权区位于湖南省衡阳县290°方位30千米,行政区划隶属衡阳县井头镇。矿区地理坐标为(西安80):东经112°04′13″ ~112°05′28″;北纬27°02′45″~27°04′00″,由6个拐点圈定,探矿权范围拐点地理坐标见表1,面积4.4km2。

静云矿区锰矿探矿权范围拐点坐标 表1

序号 | 西安80坐标 | |||

经度 | 纬度 | X | Y | |

1 | 112°04′13″ | 27°04′00″ | 2995469.88 | 37606171.28 |

2 | 112°05′28″ | 27°04′00″ | 2995487.62 | 37608238.09 |

3 | 112°05′28″ | 27°02′45″ | 2993178.95 | 37608258.09 |

4 | 112°04′28″ | 27°02′45″ | 2993164.74 | 37606604.34 |

5 | 112°04′28″ | 27°03′15″ | 2994088.20 | 37606596.46 |

6 | 112°04′13″ | 27°03′15″ | 2994084.68 | 37606183.05 |

1.1 工作目的任务

1.2.1 勘查目的

在前期普查地质工作的基础上,利用地表工程、钻探工程、地质测量手段和方法进行系统的工作和取样,提高研究程度和工程控制程度,基本查明矿体的形态、产状及规模和矿石质量情况;基本查明矿床开采技术条件和矿石加工技术性能,基本查明区内332+333资源储量,使矿区勘查程度达到详查,为矿山探转采提供依据。

1.2.2 勘查任务

本次勘查工作的任务是:

⑴在探矿权区范围内通过1:2000地质测量、钻探、槽探等方法和手段及系统采样工程、水工环地质测量,基本查明工作区内的地层、构造、矿体分布范围及特征,基本查明水、工、环地质特征及其现状;

⑵对矿体选择富矿地段(按Ⅲ勘探类型)采用100m(走向距)×100m(倾向距)的工程间距,用钻探进行中深部控制,提高控制程度,基本查明矿体深部形态、产状、规模和矿石质量变化情况,探求一定的332资源量,其余地段探求333资源量;

⑶选择2个钻孔进行详细水文地质试验,基本查明矿床开采技术条件及其对未来矿床开采的影响进行评价;

⑷对矿石的加工选冶性能进行初步研究或对比邻近同类矿床,并进行概略经济评价;

⑸提交《湖南省衡阳县静云矿区锰矿详查报告》。

1.2 位置交通

矿区位于衡阳县290°方位30千米,行政区划隶属衡阳县井头镇。交通方便,矿区内有村级公路南通井头镇,北至金兰镇,各镇均有县道、省道通往衡阳县、邵东县城(见图1-1)。

图1-1 矿区交通位置图

1.3 自然地理与经济概况

1.3.1自然地理

(1)地形地貌

矿区地貌属低山丘陵区,地形总趋势为一南北走向山谷,南高北低;矿体位于山涧谷地及东面山坡上,东西两面山坡沟谷发育;最高点位于矿区东部架木园南东约400m处,海拔标高606m,最低点位于矿区北西侧溪沟,海拔标高约268.4m,绝对高差328m,区内一般标高300-450m,相对高差一般为100-150m。地形陡峭,切割深,地形坡度一般25°~40°。矿区内沟谷切割较深,呈“V”字形,纵坡降10-20°,属构造侵蚀低山地貌。山地植被发育,灌木丛生,通行、通视困难,不便于地质工作的开展。矿区内地表水系主要有谷间溪流自南向北流入蒸水河,常年水流不断;东西两面山坡水流近东西向汇入谷沟中,无积水洼地;其流量因季节变化而变化。

(2)气象

矿区属亚热带季风性湿润气候区,四季分明,雨量充沛。根据衡阳县气象站1960-2000年气象资料,历年平均降水量为1439.mm,年最大降水量为1989.7mm(1971年),日最大降水量174mm(1960年6月14日),年平均降雨天数达123天,全年降水量多集中在3-6月,占年降水量的55%;历年平均蒸发量为1497.2mm,历年平均相对湿度为80%,历年平均气温18.1°C,极端最高气温40.8°C,(1971年7月21日),极端最低气温-6.8°C(1972年2月9日)。无霜期270天。夏季东南风,冬季西北风,风力一般小于7级。

(3)地震

据衡阳市地震局资料,矿区属弱震区。

根据国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》(GB18386-2001),矿区内地震动峰值加速度а<0.05g(相当于地震基本烈度<Ⅵ度),地震动反应谱特征周期T为0.35S。

1.3.2经济概况

区内居民为汉族,居民多经营农业、林业。主要农作物为水稻,林业以楠竹、杉树为主,附近有林场。人多田少,劳动力较充足,多数年轻人外出务工,地方经济相对贫困。区内水、电、路基础设施条件较好。地表水丰富,有小溪自南向北流入蒸水,工农业用水及饮用水较方便。区内已完成农电改造,照明和工业用电有保障。

1.4 以往地质工作评述

1.4.1 基础地质工作

20世纪70年代湖南省地质局区调队开展衡阳幅1∶20万地质测量,对区内地质、矿产进行了全面调查,为其后的各项地质工作奠定了基础。

1978-1980年湖南省地质局物探队,编制了全省1∶50万重力布格异常图;其后又开展了1∶20万水系沉积物测量,并编制地球化学找矿远景区推断图及其说明书。

基础地质工作为本区建立了区域地层、构造、岩浆岩、地球物理及地球化学背景等基本框架,对区内成矿地质条件、成矿规律及找矿标志进行了初步总结和研究,为区域找矿提供了依据。

1.4.2 矿产地质勘查工作

2001年前矿区未开展矿产地质调查工作。矿产勘查工作程度较低,2002年-2009年当地居民对地表氧化锰矿进行了乱采乱挖。

我队于2011年6月进入矿区开展野外普查工作,于2013年9月结束野外普查工作并提交普查工作总结。

1.5 本次地质勘查工作情况

我队项目组于2014年1月至2014年10月完成详查野外工作,本次详查完成实物工作量见表1-1。

完成主要工作量表 表1-1

序号 | 工作项目 | 单位 | 总工作量 | 完成工作量 |

| 备注 |

1 | 1/2千地形测量 | Km2 | 2.40 | 4.40 |

|

Z |

2 | 1/2千地质测量 | Km2 | 4.40 | 4.40 |

| |

3 | 1/1千地质剖面测量 | Km | 3.00 | 1.86 |

| |

4 | 1/1千剖面线测量 | Km | 3.0 | 8.3 |

| |

5 | 钻探 | m | 1300 | 1486.8 |

| |

6 | 槽探 | m3 | 800 | 500 |

| |

7 | 化学样(Mn、TFe、P、CaO、MgO、Al2O3、SiO2、烧失量) | 个 | 100 | 53 |

| |

8 | 小重体样 | 个 | 30 | 30 |

| |

9 | 组合样 | 件 | 10 | 10 |

| |

10 | 化学全分析样 | 件 | 5 | 5 |

| |

11 | 光谱样 | 个 |

|

|

| |

12 | 岩矿样 | 个 | 10 | 12 |

| |

13 | 选矿样 | 个 |

|

|

| |

14 | 工程点测量 | 个 | 50 | 55 |

| |

15 | 控制测量 | 个 | 4 | 4 |

| |

16 | 1/2水、工、环地质测量 | km2 | 4.40 | 4.40 |

| |

17 | 勘探兼水文地质钻探 | m/孔 | 260/2 | 253 |

| |

18 | 抽水试验 | 层/孔 | 2 | 2 |

| |

19 | 取水样及水质分析 | 件 | 4 | 4 |

| |

20 | 取岩石物理力学样及测试 | 组 | 3 | 3 |

|

通过上述工作取得了较好的找矿成果。

⑴通过1:2000地质测量和槽探揭露,基本查明了矿区地层、构造,含矿岩系和矿体的空间分布。

⑵通过深部钻探验证,基本查明了矿体形态、产状和规模。

经地表工程揭露及深部钻探,大致查明矿床的成因:矿床属海相沉积成因,矿体赋存于奥陶系中统(O2)板岩、粉砂质板岩及炭质板岩底部。位于北东走向一向斜构造内,地表露头为一条沿南西~北东向地层界线,矿体受地层及褶皱形态的控制,倾向南东、南西向展布,北东高,南西低。揭露顶板岩层厚度相差约150米,露头及揭露底板岩性为硅化砂质板岩夹板岩、硅化砂岩,见风化剥蚀痕迹,(与矿层呈小角度或局部与矿层呈假整合接触关系)。

矿石自然类型为碳酸锰矿石,平均品位为19.72%,矿石工业类型为低磷、低铁电解锰矿石。近地表约20m为小量氧化锰矿(软锰矿),0~5m具富集作用。氧化带深度具过渡性。

2. 区域地质及矿区地质

2.1 区域地质

本区处于衡阳盆地北西角外缘,祁阳山字型构造脊柱北侧,关帝庙穹窿构造北侧,穹窿中央为关帝庙花岗岩体侵入,边缘由板溪群~志留系等老地层围绕,区内褶皱及断裂构造发育,见图2-1。

2.1.1地层

区域内出露地层主要有第四系(Qh)、奥陶系中统(O2)、奥陶系下统(O1)、寒武系上统(∈1-3)、寒武系中下统(∈1-2)、震旦系上统(Zb)。现分述如下:

⑴、第四系(Qh):

灰色、灰黄色、灰黑色粘土、亚粘土、亚砂土及砂砾石,分布于山涧沟谷之中,厚度0-3m。

⑵、奥陶系中统(O2): 下部以青灰色~黑色硅化砂质板岩、硅化砂岩为主,中部以板岩、粉砂质板岩与含炭质板岩互层,上部为浅灰绿色薄层状粉砂质板岩、板岩夹青灰色硅化砂质板岩。总厚大于380米。

⑶、奥陶系下统(O1):

分布于矿区西南部,为浅黄色、浅灰-灰色,黄绿色板岩、粉砂质板岩。厚度不详。

⑷、寒武系上统(∈1-3):

上部为灰-灰黑色粉砂质板岩夹含泥质灰岩,下部灰-灰黑色炭质板岩、含炭质板岩夹板岩,粉砂质板岩及板状页岩,厚度不详。

⒂、寒武系中下统(∈1-2):

为黑色、灰黑色炭质板岩含炭质板岩夹扳岩、粉砂质板岩及板状页岩,中部夹黑-褐黑色石煤层、含磷结核石煤层,下部夹硅质板岩、含炭质硅质板岩,厚度不详。

⒃、震旦系上统(Zb):

上部为灰黑色、黑色薄层状硅质岩,夹微层状炭质板岩。中部为灰白色薄层状硅质岩。下部以薄层状炭质板岩为主,夹砂质板岩、薄层状炭质板岩、粘土质板岩和白云岩或灰岩透镜体,层厚50-75m。

2.1.2.构造

区内基底构造主要有郴州—邵阳北西向基底断裂带。盖层构造受祁阳山字型构造影响,区域内褶皱、倒转褶皱发育,轴向北东。断裂以北东走向为主。

2.1.3岩浆岩(γ51-a)

区内岩浆岩主要为关帝庙岩体,呈北西西向的椭圆形岩基产出,出露面积约260km2。岩体中部为斑状黑云母花岗岩和中粗粒二长花岗岩(γ51-a),周边为中细粒—细粒二长花岗岩,主要矿物组分由石英、斜长石、钛铁矿等组成,属印支期侵入的岩体。脉岩主要有云煌岩、细粒花岗岩、拉斑玄武岩脉等。

2.1.4区域矿产

区内矿产丰富,矿种以铁、铅、锌、金、钒、锰等为主,其中大中型矿床5处,小型矿床10余处。主要有祁东铁矿、清水塘铅锌多金属矿、礼梓钒矿、大云金矿等。锰矿主要分布于奥陶纪中统,由海相沉积成因,受沉积环境的控制。本层位含矿岩系主要是板岩、炭质板岩、硅质板岩夹铁锰矿层。

2.2 矿区地质

2.2.1. 地层

普查区位于关帝庙岩体北外接触带。出露地层仅有奥陶系中统(O2)、第四系(Qh)地层。

本区第四系(Qh)地层以残坡积物为主,分布在山顶、山涧坡地,沟谷中,浅灰黄色至灰褐色,成份为粘土夹大量板岩、砂质板岩碎块,碎石棱角状,大小不等,砂岩碎块较坚硬,粉砂质板岩质软易破碎,含量占约20~65%,厚约0.5~20m,宽谷及台地为种植土或耕地。

奥陶系中统(O2): 地层从下至上可划分为四岩性段:

⑴ O2-1:青灰色~黑色硅化砂质板岩、硅化砂岩为主,夹薄~厚层粉砂质板岩、板岩,总厚大于150 m,以锰矿层露头为界,分布于矿区北西部;

⑵ O2-2:锰矿层:岩矿鉴定结果,矿区锰主要以钙菱锰矿、锰方解石及锰以类质同象形式存在于碳酸盐矿物中组成,脉石矿物主要为方解石、白云石、石英及粘土矿物,或与硅质岩、炭质板岩互为薄层或小透镜体,厚0.2~2.5m;分布于探矿权及工程控制范围内;

⑶ O2-3:含炭质板岩,厚10~30m,为矿体直接顶板,与矿层厚呈正相关关系,但在北东部未见矿钻孔中含炭质板岩与板岩、粉砂质板岩互为薄层,或呈条带状,炭质含量也较低,在各钻孔中均能见到。于地表由于风氧化作用,难以见到标志层;

⑷ O2-4:浅灰绿色薄层状粉砂质板岩、板岩夹青灰色硅化砂质板岩,总厚大于120m,以锰矿层露头为界,分布于矿区东南部。

2.2.2. 构造

普查区内褶皱、扭曲、断裂、岩石节理裂隙较发育,岩石产状多变。

褶皱:矿区中部发育一轴向为南西~北东走向的向斜,称人亭~架木园向斜,位于向斜北东尾端,北东往架木园方向为向斜仰起端,南西往人亭方向为向斜倾伏端。

向斜北西翼岩性以锰矿层露头为界,出露地层为奥陶系下段地层(O2-1),主要为薄~厚层状青灰色~黑色硅化砂质板岩、硅化砂岩为主,夹薄~厚层状青灰色粉砂质板岩、板岩,倾向南、南东,倾角35~80°。

向斜南东翼地层为奥陶系上段地层(O2-4),岩性以薄层状浅灰绿色粉砂质板岩、板岩为主,夹青灰色硅化砂质板岩,倾向北、北西,倾角35~70°。多数倾角为50~70°。

向斜核部地层为奥陶系上段地层(O2-4),岩性为浅灰绿色板岩夹薄层粉砂质板岩、砂质板岩,架木园仰起端地层产状较平缓,人亭倾伏端地层产状较陡且扭曲发育。

断层:矿区中部发育一条较大规模的F1逆断层,地表显示为一条冲沟,走向近东西向,倾向南,地表显示断层倾角较陡,约55~70°,错距约40~60米,破碎带宽度不明显,断层北盘即下盘地层产状为35~45°,断层南盘即上盘地层产状为10~20°。其它南北向、北东向小断裂发育,地表尚不明显。

扭曲、小断裂、层间裂隙:区内岩层扭曲、小断裂及层间裂隙发育,岩石产状变化较大,多见1~50cm宽硅化石英岩(脉)不规则发育,呈分支复合、交叉、尖灭再现。

2.2.3 岩浆岩

普查区南侧3千米为关帝庙花岗岩侵入体,普查区内未见岩体及岩脉出露。

3. 矿床地质

3.1 矿床地质特征

矿体形态、产状、规模

本区锰矿床赋存于奥陶系中统含炭质板岩下部,属海相沉积型层状矿床,矿体受地层及褶皱形态控制。矿层厚0.2~2.5m,沿走向及倾向较为稳定,但受扭曲及小断裂构造破坏,局部呈鸡窝状或透镜状。

矿层于地表出露于矿区中西部,走向约50°,长约1200m,厚0.5-2.5 m,倾向南、南东,北东部受断层影响,倾角20~45°,西南部倾角45~60°。地表工程由BT901、TC502、TC001、BT2、XD1、XD2、BT3、TC801、BT802控制,深部钻探由ZK001、ZK002、ZK301、ZK501、ZK401、ZK901、ZK502、ZK附201、ZK402及ZK801控制。

矿体分布于向斜构造内:地表控制长约1200m,厚0.5-2.5 m,矿层较厚、稳定且品位较高,近地表为氧化锰矿体;

北东部由8线剖面控制,位于架木园方向为向斜仰起端,矿层埋藏较浅、品位低、矿层变薄,由于扭曲发育,矿体呈似层状、鸡窝状(见地质点照片D003-2),矿体厚0.20-2.5m,平均厚0.93m。局部矿层也呈条带状与硅化砂质板岩或炭质板岩互成薄层夹层产出。控制倾向延伸约50~100m,底板岩性为硅化砂质板岩夹薄层粉砂质板岩,顶板岩性主要为粉砂质板岩、板岩与硅化砂岩呈互层,直接顶板含炭质板岩厚约3~5m、间接顶板板岩厚约30~50m。具体控制钻孔有ZK801、ZK1001、ZK401、ZK402;

西南部由9线、5线剖面控制,位于人亭、塘边屋方向为向斜倾伏端,矿层埋藏较深、品位高、矿层变厚,层厚稳定,控制倾向延伸约600~700m;底板岩性为硅化砂质板岩夹薄层粉砂质板岩,顶板地层岩性以板岩为主,直接顶板含炭质板岩厚约20~30m、间接顶板板岩厚约80~200m。具体控制钻孔有ZK502、ZK501、ZK901。

板岩及炭质板岩中均可见呈团块星点状黄铁矿颗粒,底板岩性为硅化砂岩夹薄层粉砂质板岩。

北东角与西南部顶板板岩厚相差约150m,矿层厚度、稳定性、矿石品位及炭质板岩厚度与上覆板岩厚度呈正相关关系。

由于构造裂隙及层间裂隙发育,可在近矿破碎带或层间破碎带内见到薄层脉状氧化锰矿颗粒,一般厚0.5~10cm,延伸不大。一般3~5m左右。

氧化锰矿(锰帽)

矿层于地表为氧化锰矿(锰帽),氧化锰矿与原生矿大致界线于地表向下平均斜深约20米,呈过渡关系,近地表约5m左右氧化矿具有淋滤富集作用,氧化锰含量为15~46.75%。向下则接近原生矿含量。

3.2 矿石质量、类型:

3.2.1、原生矿石

以岩矿鉴定结果,矿区锰主要以钙菱锰矿、锰方解石及锰以类质同象形式存在于碳酸盐矿物中组成,脉石矿物主要由方解石、白云石、石英及粘土矿物组成,伴生星点状黄铁矿颗粒,矿石多呈浅灰白色,局部矿石呈条带状浅粉红色,具变晶及球粒状结构,块状或条带状构造。具硅化变质,粘土矿物及围岩见绿泥石化。矿层厚0.2~2.5m,经化学分析, Mn品位10.75-28.26%。矿区平均品位19.72%。TFe:1.30-8.40%,平均3.01%,P:0.038-0.130%,平均0.08%, Si02:6.69-46.11%,平均24.01%,烧失量15.23-30.11%,平均26.42%。Mn/ TFe 7.131, p/ Mn 0.0036。由分析结果看出,矿体有害杂质含量较低,为含锰碳酸盐电解锰矿石。

3.2.2、表生矿石(氧化锰矿)

软锰矿:矿石呈烟黑色,隐晶质结构,多孔松散块状,硬度低,易污手,部分孔中残存少量粘土矿物、石英微颗粒。经淋滤富集作用,局部含量高达46.75%。因地貌及产状不同,各地段淋滤富集作用不均,只局部少量为可采较好的氧化锰矿石。

综合矿区矿石组分变化特征,有害组分P含量较低,根据矿有益组分分布,Mn、Fe含量成反相关变化。

3.3 顶、底板岩性特征

3.3.1、顶板岩性:

直接顶板为炭质板岩、炭质粉砂质板岩组成,黑色,厚约10~30m。靠近地表0~50m,由于风氧化作用,地下水浸泡等,岩质较软、脆,易于垮塌。间接顶板为板岩、粉砂质板岩及硅化砂岩与粉砂质板岩互层,岩石较为坚硬、稳定。但要注意埋藏较浅且受断裂破碎带影响及地下水发育地段的多种破坏因素。

3.3.2、底板岩性:

地表揭露为硅化砂岩、粉砂岩。

在多个钻孔揭露中见0.5~2.0m厚黄色泥岩。成分为泥质,质软。间接底板为硅化中细粒砂岩或夹薄层板岩。在部分钻孔中直接底板为硅化砂岩夹薄层板岩。

3.5 矿床成因类型

本区矿体产于奥陶系中统(02)炭质板岩、硅质板岩底部,矿体赋存严格受地层和向斜构造的控制,属浅海相碎屑沉积型锰矿床。

找矿前景分析:勘查区西南部找矿前景较好;勘查区北东部为向斜翅起尾端,BT802、ZK401、ZK402孔见矿层变薄且品位较低,ZK1001、ZK801、ZK1602孔施工结果未见矿,并在相应地层界线附近未见到氧化锰出露,初步判断,勘查区北东部找矿前景不理想;勘查区东南部由ZK附201、ZK503孔未见矿,尚需施工钻孔进行探索。

4. 矿床开采技术条件

4.1 水文地质条件

4.1.1、地形地貌

矿区位于关帝庙岩体北外接触带,地貌上属侵蚀构造浅变质岩低山地貌。区内地形总趋势为南高北低、,最高点位于矿区东侧山峰,海拔标高606m,最低点位于矿区北侧溪沟,海拔标高约268.4m,为矿区侵蚀基准面。区内海拔标高一般为300~500m,比高一般70~150m。区内山脊走向以近SN走向或近EW走向为主,E部和W部山脉形成天然分水岭,沿分水岭两侧,山坡陡峻,冲沟发育,地形切割较深,沟谷呈“V”字型,山坡坡度一般大于30°,有利于自然排水,坡面及山顶植被发育。

4.1.2、气象水文

矿区属亚热带季风性湿润气候区,四季分明,雨景充沛。根据衡阳县气象站1990~2010年气象资料,历年平均降水量为1439.mm,年最大降水量为1989.7mm(1971年),日最大降水量174mm(1960年6月14日),年平均降雨天数达123天,全年降水量多集中在3~6月,占年降水量的55%;历年平均蒸发量为1497.2mm,历年平均相对湿度为80%,历年平均气温18.1°C,极端最高气温40.8°C,(1971年7月21日),极端最低气温-6.8°C(1972年2月9日),无霜期270天,夏季东南风,冬季西北风,风力一般小于7级。

矿区内地表水系不发育,地表水体主要为池塘水及小溪水。池塘水体小,其对矿床充水影响小;区内溪沟主要位于矿区西侧,其呈SN走向穿越矿区,水流由南向北流经矿区,并从矿体上部流过。矿区溪沟主要受大气降雨补给,动态变化无常,水量具季节性,久旱时水量小,暴雨后流量猛增,一般流量为3~30L/s,最大时达500L/s。小溪水对矿床充水有一定影响。

4.1.3、岩层富水性

矿区内出露地层仅为第四系(Q)及奥陶系中统(O2)。各地层含水性如下:

①第四系(Q)

主要分布于矿区西部冲沟,系残坡积层,岩性为粘土、粉质粘土、含碎石粘土,厚度一般0.50~20.00m。该层厚度变化大,结构松散,一般透水而不含水。

②奥陶系中统(O2)

分布于矿区大面积范围,岩性以薄~厚层状青灰色~黑色硅化砂质板岩、硅化砂岩、灰绿色粉砂质板岩、板岩、炭质板岩为主,是矿区主要岩层,也是矿体顶、底板围岩。该层浅部岩石风化强度大,风化裂隙十分发育,岩石呈黄褐色,含风化裂隙水,主要是强~中风化带裂隙和构造节理含水,含水层深度一般5~30m,部分钻孔遇风化节理裂隙有漏水现象。在坑道中沿节理裂隙滴水或淋水,坑道流量为0.014L/s,在沟谷切割较深的山坡或谷底局部见有泉水出露,泉流量一般<1.0L/s,富水性弱,系潜水,在山坡坡脚及冲沟风化壳较厚地段,水位具承压性,据钻孔资料,岩石风化带发育在当地侵蚀基准面以上,风化裂隙水赋存于风化裂隙带中,风化裂隙带以下,岩石新鲜完整,呈深灰色,以平直的构造节理为主,节理面闭合,不含水,为相对隔水层。

4.1.4、断层富水性

矿区内断层较发育,仅矿区中部发育F1断层,该断层出露长度约1.75km,走向近EW,倾向S,倾角较陡,约55~70°,系逆断层。根据野外调查情况,断层两侧未见大流量的井、泉水点,根据钻孔揭露情况,断层破碎带内岩性为碎裂状砂质板岩及硅化砂岩,岩石中发育1~50cm不规则硅化石英岩(脉),钻孔揭穿断层破碎带后,钻孔动水位未见明显的变化,说明断层导水性和富水性弱。

矿区内地表水不发育,地下水含水层主要为风化裂隙水含水层,其富水性弱,矿区断裂构造虽较发育,但构造破碎带富水性弱。矿区内主要矿体位于当地侵蚀基准面以下,矿床充水主要因素为大气降水、地表小溪水和风化裂隙水,矿床属以风化裂隙水和地表小溪水充水为主的水文地质条件简单类型。

4.2 工程地质条件

4.2.1、工程地质岩组划分及特征

矿区出露地层仅为第四系(Q)、奥陶系中统(O2)。

第四系(Q)系残坡积层,奥陶系中统(O2)主要由一套变质硅化砂质板岩、硅化砂岩、灰绿色粉砂质板岩、板岩、炭质板岩及锰矿层组成,根据岩性及其力学性质,矿区内共划分为四个工程地质岩组,各岩组特征叙述如下:

①松散土层工程地质岩组

分布于矿区西部冲沟及山坡表部,以残坡积层为主,岩性为粘土、粉质粘土,底部夹基岩碎块,厚0.5~20m。土层呈可~硬塑状,承载力特征值为150~250kPa,工程地质性能较好。

②软弱工程地质岩组

分布于锰矿层露头沿线,岩性为奥陶系中统(O2)炭质板岩、锰矿层,变余泥质结构,薄层状构造,岩石层(页)理发育,风化强度大,遇水浸泡易软化,岩石单轴饱和抗压强度小于15MPa,属软弱岩类,工程力学性能较差。

③半坚硬工程地质岩组

分布于锰矿层露头南侧,岩性为奥陶系中统(O2)灰绿色粉砂质板岩、板岩,岩石为变余泥质结构,板状构造,节理裂隙发育,岩石单轴饱和抗压强度为30~50MPa,属半坚硬岩类,工程力学性能较好。

④坚硬工程地质岩组

分布于锰矿层露头北侧,岩性为奥陶系中统(O2)硅化砂质板岩、硅化砂岩。变余砂状结构为主,薄~厚层状构造,岩石具硅化现象,坚硬致密,单轴饱和抗压强度大于60MPa,工程力学性能好。

4.2.2、工程地质评价

矿区范围内,地形地貌条件简单,地形有利于自然排水,地层岩性较复杂,地质构造较发育,岩石风化强度较大,节理、裂隙发育,矿区内以半坚硬浅变质板岩工程地质岩组为主,局部为软弱炭质板岩、锰矿层工程地质岩组和坚硬硅化砂质板岩、硅化砂岩工程地质岩组,矿体赋存于软弱炭质板岩工程地质岩组内,矿体直接顶底板岩石为炭质板岩、炭质粉砂质板岩,其稳固性较差,有可能产生冒落,其工程地质条件较差,易发生矿山工程地质问题,坑道需支护。

综上所述,矿区内工程地质条件属中等类型。

4.3 环境地质条件

4.3.1、地震

据衡阳市地震局资料,矿区属弱震区。

根据国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》(GB18386-2001),矿区内地震动峰值加速度а<0.05g(相当于地震基本烈度<Ⅵ度),地震动反应谱特征周期T为0.35S。

4.3.2、地表水与地下水环境质量

矿区内地表水主要为池塘水及小溪水,池塘水及小溪水主要用于农田灌溉;矿区内地下水主要为风化裂隙水。

通过调查,矿区内无其它矿山,区内地表水及地下水未受到工业污染。池塘(水库)水及小溪水来源于山涧泉水汇集,泉水水质相对较好,为当地居民主要饮用水源,矿区内水环质量较好。

4.3.3、矿山建设对地质环境的影响

①矿山排水对地下水的影响

矿区内地下水主要分布于奥陶系中统(O2)浅变质硅化砂质板岩、硅化砂岩、灰绿色粉砂质板岩、板岩风化裂隙中,未来矿山地下开采势必影响地下含水层,矿山长期抽排地下水,将使地下含水层水位下降,水量减少,并可能导致地下水资源枯竭,因该含水层富水性弱,非区域主要含水层,矿山排水对当地居民正常生产生活影响小,影响程度轻。

②矿山废水对地表水及地下水的影响

矿区地表水主要为小溪水;矿区地下水主要为风化带裂隙水。

本矿山主要矿体为锰矿,其主要有害成分为锰(Mn)、磷(P)、铁(Fe),采矿废水中主要成分为悬浮物(SS)及锰(Mn)、磷(P)、铁(Fe)等,矿山在生产过程中,矿山采矿废水排入小溪中,其对地表水有一定污染;矿区地下水主要为风化带裂隙水,其主要受大气降水及地表水补给,由于地表岩石节理裂隙发育,矿山废水易通过裂隙渗入地下含水层中,从而对地下水也可能造成污染影响。

③矿山废碴对环境的影响

矿山因当地居民乱采乱挖已产生较多废石,废石中含有锰(Mn)、磷(P)、铁(Fe)等有害成分,其淋浸水对地下水污染影响较重,此外,废石堆放占用土地资源,改变土地用途,对土地资源及土石环境产生了一定的影响,影响程度中等。

4.3.4、地质灾害的影响

本矿区矿体直接出露地表,未来矿山主要为地下开采,局部可露天开采,地下开采使矿体被采出,形成地下采空区,将破坏矿体上覆岩土体的原始应力平衡状态和地下水的动力条件,在上覆岩土层自重的作用下,易引发采空区地面变形破坏地质灾害;露天开采时,因矿体围多为浅变质岩系,岩石风化强度高,节理裂隙发育,采场边坡稳定性差,在暴雨及重力等因素作用下,易引发露采场边坡崩塌、滑坡地质灾害;此外,矿山开采产生大量的废碴,如堆放不当,也易引发崩塌及泥(废)石流地质灾害。

综上所述,矿区内地震基本烈度为小于Ⅵ度区,属弱震区,地壳区域稳定性较好;区内地表水及地下水环境质量较好。未来矿山开采将会破坏地下水的动力条件和地下岩(土)体的结构,并将可能产生地下水资源枯竭,矿山废水排放及废碴堆放也将破坏土地资源和土石环境,此外,未来开采可能引发露采场边坡崩塌、滑坡及采空区地面变形破坏、废石流等地质灾害,上述现象对地质环境影响程度较大,矿山环境地质条件属中等类型。

5. 取得成果及下步工作安排

5.1 取得成果

通过本次详查施工,基本查明了矿区地层、构造、矿体分布及其特征,基本查明了矿石有益、有害组分变化情况,矿石的结构构造,基本查明了矿区水、工、环地质特征,开发利用具有较好的经济效益和社会效益。通过本次工作,矿区基本上达到了详查工作程度。

5.2 下步工作安排

矿区详查野外工作已完成,现进行资料整理,准备矿区野外验收,提交矿区详查地质工作报告,为矿山开发利用提供可靠依据。

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页